Contexto histórico

Italia fue, desde el primer momento, una parte esencial de la Res-publica cristiana: sin Roma, obviamente, no habría existido la cristiandad. En Roma residía el Papa. En Roma fueron coronados primero Carlomagno, en el año 800, y más tarde los emperadores del Sacro Imperio Romano-Germánico, un vasto y cambiante conglomerado de territorios imprecisamente federados bajo la autoridad imperial —Germania, Lotaringia (que incluía los futuros Países Bajos, Luxemburgo, Lorena y Borgoña), el norte de Italia, Carintia, Bohemia, entre otros—. Este imperio fue proclamado en 962 por Otón I, rey germano, quien, junto con sus sucesores —especialmente los Hohenstaufen (1190-1268)—, lo concibió como una verdadera monarquía universal.

Por ello, la evolución histórica de Italia resultó decisiva para Europa. Italia tuvo, en efecto, una especificidad propia. Las ciudades romanas, por ejemplo, sobrevivieron a la descomposición del Imperio Romano de forma precaria, pero con mucha mayor entidad que en el resto de Europa. A partir del siglo V, el país fue objeto de migraciones, incursiones, conquistas y reconquistas —sucesivas o simultáneas— protagonizadas por ostrogodos, bizantinos, lombardos, árabes y normandos, quienes establecieron enclaves más o menos estables de ocupación e influencia. Los lombardos dominaron Lombardía, Spoleto y Benevento; Bizancio controló Venecia, Rávena, Apulia, Calabria y Sicilia; Pipino el Breve, rey carolingio, creó en 756 los Estados Pontificios sobre Roma y su entorno (desde Anagni hasta Ancona). Los árabes conquistaron Sicilia en 902. Los normandos, por su parte, acabaron con el dominio bizantino en el sur de Italia en 1043 y con la dominación árabe en Sicilia entre 1060 y 1091. Roger II unificó en 1130 el reino de Sicilia, que abarcaba Apulia, Calabria y la propia Sicilia, y luego conquistó Amalfi, Nápoles y Gaeta.

La desaparición del Imperio Carolingio en 843, que había incluido dentro de sus fronteras el norte de Italia (o reino de Italia), fortaleció el autogobierno de las numerosas ciudades de la región. Estas ciudades florecieron en los siglos XI y XII gracias a importantes cambios sociales y económicos: un fuerte crecimiento demográfico (la población de Italia se duplicó entre los siglos X y XIV, alcanzando entre nueve y diez millones de habitantes); una revolución agraria (aumento de tierras cultivables, encauzamiento de ríos, construcción de diques y canales); una revolución comercial (exportación y tráfico de cereales, vino, textiles, aceite y especias, favorecido por las Cruzadas, que abrieron el Mediterráneo a las ciudades costeras italianas); y una revolución financiera (surgimiento de bancas y casas de crédito).

La pugna por la hegemonía del Occidente cristiano, que estalló entre los siglos XI y XII entre el Pontificado y el Imperio —es decir, entre el poder espiritual del Papa y el poder político imperial—, tuvo como principal objetivo Italia y terminó definiendo el futuro territorial de la península.

En primer lugar, el Concordato de Worms de 1122 puso fin a la Querella de las Investiduras (1075-1122), iniciada cuando el papa Gregorio VII prohibió que los clérigos recibieran cargos de manos de los laicos. Este acuerdo sancionó la separación entre el poder papal y el imperial, resquebrajó el sistema del Sacro Imperio Romano-Germánico y debilitó el control imperial sobre el norte de Italia. En segundo lugar, la derrota de Federico I Barbarroja en mayo de 1176 en Legnano, frente a la Liga Lombarda —una alianza de «comunas» italianas liderada por Milán y apoyada por el Papa— durante una de sus campañas italianas, y la posterior deposición y condena en 1245 de su sucesor Federico II —quien había unido Sicilia al Imperio por herencia— por Inocencio IV y el Concilio de Lyon, acabaron con las ambiciones de los Hohenstaufen, titulares del Imperio entre 1190 y 1268, de restablecer su autoridad sobre Italia y someter al Papa. Los últimos Hohenstaufen, Manfredo y Conradín, fueron derrotados en Benevento (1266) y Tagliacozzo (1268), respectivamente, por los ejércitos de Carlos de Anjou, hermano del rey de Francia, quien fue llamado a Italia por el Papa para defenderlo y recibió Sicilia como recompensa. Sin embargo, la posibilidad de que el Papa y sus aliados angevinos extendieran su poder a toda Italia se frustró con la revuelta de las Vísperas Sicilianas en 1282, que expulsó a los franceses de Sicilia —aunque conservaron el reino de Nápoles— y entregó la isla a la Corona de Aragón. Finalmente, el traslado de los papas a Aviñón (1309-1376), consecuencia de su política profrancesa, eliminó definitivamente la posibilidad de una monarquía papal en una Italia unificada.

Así, Italia no evolucionó durante la Edad Media hacia un Estado unitario, como ocurrió con Inglaterra, Francia o España. Por el contrario, se consolidó en un sistema policéntrico, es decir, un conglomerado de numerosos estados que cristalizó entre los siglos XII y XIII: ciudades-estado en el norte y centro del país, los Estados Pontificios en el centro, y el reino (o reinos) de Nápoles y Sicilia en el sur. Este fue el rasgo distintivo de Italia: la emergencia, desde los siglos X y XI, de numerosas ciudades-estado —pequeñas repúblicas urbanas formadas por la ciudad y su entorno rural inmediato—, conocidas como «comunas» o municipalidades autónomas y soberanas de facto. Entre ellas destacaron repúblicas marítimas como Amalfi, Pisa, Génova y Venecia, así como comunas del interior como Milán, Brescia, Florencia, Bérgamo, Siena, Lucca, Como, Padua, Mantua, Módena, Bolonia, Ferrara, Parma, Alessandria, Cremona, Rímini, Verona, Arezzo y muchas otras.

Con 23 ciudades de más de veinte mil habitantes en 1300 —Milán, Venecia y Florencia rondaban los cien mil; Génova y Verona superaban los cincuenta mil; y Siena alcanzaba los cuarenta mil—, la ciudad-estado se convirtió en la organización política fundamental del norte y centro de Italia. En una Europa feudal y rural, la Italia comunal y urbana representó una civilización diferenciada, caracterizada por la vitalidad de la vida urbana, el dinamismo de la sociedad civil, el desarrollo del comercio y las actividades financieras, el carácter laico y secularizado de la vida pública, y la institucionalización de ciertos sistemas de libertades civiles como base del gobierno y la política. Estas ciudades estaban regidas por administraciones seculares muy diversas, con cargos y oficios públicos de nombres y funciones variables según la ciudad —cónsules, podestás, gonfalonieros, cancilleres, priores, o el dux (dogo) en Venecia, entre otros—, designados por asambleas o consejos de representación popular o gremial, como el Gran Consejo de Venecia. Así, las ciudades medievales italianas, auténticos microcosmos poblados por mercaderes, comerciantes, banqueros, jueces, letrados, notarios, artesanos, herreros, sastres, molineros y otros oficios similares, funcionaban como centros administrativos, comerciales, financieros, eclesiásticos, judiciales e incluso protoindustriales de gran importancia. Esta relevancia se reflejaba, por ejemplo, en la monumentalidad de su arquitectura civil, como los espectaculares palacios municipales de Siena, Florencia, Todi y Perugia, todos del siglo XIII, o el Palacio de los Dogos en Venecia.

Italia encabezó así el primer renacimiento económico del Occidente europeo en el siglo XII, y varias de sus ciudades o comunas mantuvieron su preponderancia económica hasta la crisis desencadenada por la Peste Negra (1347-1348) en el siglo XIV. Amalfi primero, y luego Pisa, Génova y Venecia en los siglos XII y XIII, monopolizaron el comercio marítimo del Mediterráneo tras la liquidación del poder musulmán, impulsada por las Cruzadas y la acción militar de las propias flotas pisana, genovesa y veneciana. Génova, que asestó un golpe definitivo a Pisa en la batalla de Meloria (1284), dominó inicialmente el Mediterráneo occidental —incluidas Córcega y Cerdeña— y estableció importantes bases comerciales y navales en Constantinopla y el mar Negro, que llegó a ser un dominio genovés. Venecia, por su parte, controló el Adriático y las costas de Istria y Dalmacia desde el siglo XI. Tras su participación en la Cuarta Cruzada (1202-1204), que culminó en un ataque occidental a Bizancio, y su victoria sobre Génova en Chioggia (1379), ocupó islas y ciudades costeras clave en el Egeo, como Corfú y Creta, consolidando un poderoso imperio marítimo en el Mediterráneo oriental que le otorgó el control de las principales rutas comerciales y puertos de la región. Florencia, cuyo poder territorial se expandió progresivamente entre los siglos XII y XV sobre Toscana —incorporando Arezzo, Prato, Pistoia, Volterra y finalmente Pisa—, creció principalmente gracias a su desarrollo económico y financiero el comercio de lana y tejidos, seguido rápidamente por la fuerza de su sector bancario —con 72 casas de banca y préstamo en 1422, entre ellas la de los Médici, y el florín de oro florentino como la moneda más sólida de Europa—, impulsó el crecimiento de Florencia. Milán, por su parte, situada en una posición estratégica envidiable como llave del valle del Po y próxima a Francia, Alemania y los pasos alpinos, extendió tempranamente su dominio sobre gran parte de Lombardía (Pavía, Bérgamo, Como, entre otras) entre los siglos XI y XII. Prosperó como centro comercial, cabecera de la agricultura y ganadería del valle del Po, nudo de relaciones comerciales con Francia y Alemania, y enclave protoindustrial especializado en metalurgia, armas, tejidos y artesanía.

Pero lo que importa tanto o más es que la libertad civil, la riqueza y el desarrollo de estas ciudades propiciaron el despertar cultural, intelectual y artístico de Italia, un paso decisivo en la historia universal impulsado por la «primera generación» de humanistas: Petrarca, Boccaccio, Coluccio Salutati, Leonardo Bruni, Leon Battista Alberti y Lorenzo Valla. Petrarca (1304-1374), poeta del Cancionero, bibliófilo, biógrafo (De viris illustribus), moralista (De vita solitaria, Los triunfos), y apasionado por la grandeza del Imperio Romano (Africa) y la latinidad italiana; Boccaccio (1313-1375), autor de los cuentos del Decamerón y de un extenso tratado sobre mitología clásica (Genealogia deorum gentilium); Salutati y Bruni, cancilleres de Florencia —uno de los cargos más relevantes de la burocracia florentina—, el primero un destacado especialista en Cicerón y el segundo, historiador de Florencia y gran traductor de Aristóteles y Platón del griego al latín; Valla (1407-1457), el mayor estudioso de la lengua y literatura latinas, pionero en el uso crítico de fuentes históricas y también un excelente traductor de los clásicos grecorromanos; y Alberti (1404-1472), arquitecto, urbanista, matemático, pintor, músico, arqueólogo y teorizador del arte (De pictura, De statua, De re aedificatoria), quien diseñó la fachada de Santa María Novella y el palacio Rucellai en Florencia, el Templo Malatestiano en Rímini, y los planos de la iglesia de San Andrés en Mantua.

El primer humanismo italiano –los humanistas no usaban el término humanismo, acuñado en el siglo XIX, sino la expresión studia humanitatis para referirse a estudios como la retórica, la poética, la gramática, la historia y la filosofía moral, no incluidos en los estudios teológicos y escolásticos de la Iglesia y la cultura medievales–, esto es, el ideal de la recuperación de la Antigüedad clásica (búsqueda de manuscritos latinos, estudio del griego, del latín y de las letras clásicas), conllevaba de hecho una espiritualidad nueva, nuevos valores, nuevas ideas y creencias, una nueva concepción del hombre y de la vida: fe en el hombre y la razón; la libertad humana; la belleza, el amor; el prestigio, la fama, la virtud; la armonía y el equilibrio estéticos y morales.

El primer humanismo italiano fue extraordinariamente fecundo. Anticipó el Renacimiento y los ideales del humanismo cristiano de Erasmo de Rotterdam, Tomás Moro y Luis Vives. Alberti se apercibió del cambio de forma inmediata. En el prólogo que preparó para la versión italiana de De pictura (1436), que dedicó a Brunelleschi, escribió que el «ingenio» que había en las obras de éste (la catedral de Florencia, la capilla Pazzi), en las de su común amigo el escultor Donatello y en las de Lorenzo Ghiberti –puertas del Baptisterio de Florencia–, Luca della Robbia y Masaccio (frescos de la capilla Brancacci), no era «en nada inferior a cualquiera de los antiguos y famosos en estas artes».

El arte

De entrada, produce cierta aprensión otorgar la llave de la pintura del Renacimiento a un pintor que ni siquiera alcanzó a cumplir los treinta años, pues murió con veintisiete, muy corta edad para cualquier cosa, pero mucho más en el arte, cuya calidad imprescriptiblemente se amasa con la experiencia; esto es: con vivir lo máximo posible. Es cierto que Tommaso di Ser Giovanni di Mone, cordialmente llamado Masaccio —apócope gracioso de Tommaso, que significa «desaliñado»—, perteneció a una generación prodigiosa, casi a la de Lorenzo Ghiberti (1378-1455), Filippo Brunelleschi (1377-1446) o Donatello (1386-1466), y, de lleno, a la de Leon Battista Alberti (1404-1472), todos los cuales murieron bastante después. Pero, en cualquier caso, fueron con él quienes crearon las bases teóricas y prácticas, en todas y cada una de las artes, del Renacimiento. A Masaccio, de todas formas, en este grupo genial e íntimamente interrelacionado, le correspondió llevar la bandera de la renovación pictórica, de tal manera que, para decirlo de una vez, fue la clave de bóveda que enlaza a Giotto con Piero della Francesca. Reconocido como tal por sus contemporáneos —pues así lo consigna retrospectivamente ese gran notario de la historia del arte florentino que fue Giorgio Vasari—, no quiere ello decir que sepamos demasiado de su vida y andanzas, salvo que se incorporó al gremio de los pintores en 1422, cuando apenas había cumplido los veintiún años y le quedaban solo seis de producción antes de morir. Poco tiempo, ciertamente, pero muy bien aprovechado. También sabemos que hizo un viaje a Roma en 1428 y que su fallecimiento fue tan repentino y súbito que dejó desconcertados a quienes lo presenciaron. Apurando tan escaso acervo documental, incluso ahora se pone en duda ese lugar común consolidado tradicionalmente de que hubiese sido discípulo de Masolino da Panicale (1383-c. 1447), reduciéndose su mutua relación al hecho de su colaboración en los frescos de la capilla Brancacci en la iglesia del Carmine de Florencia.

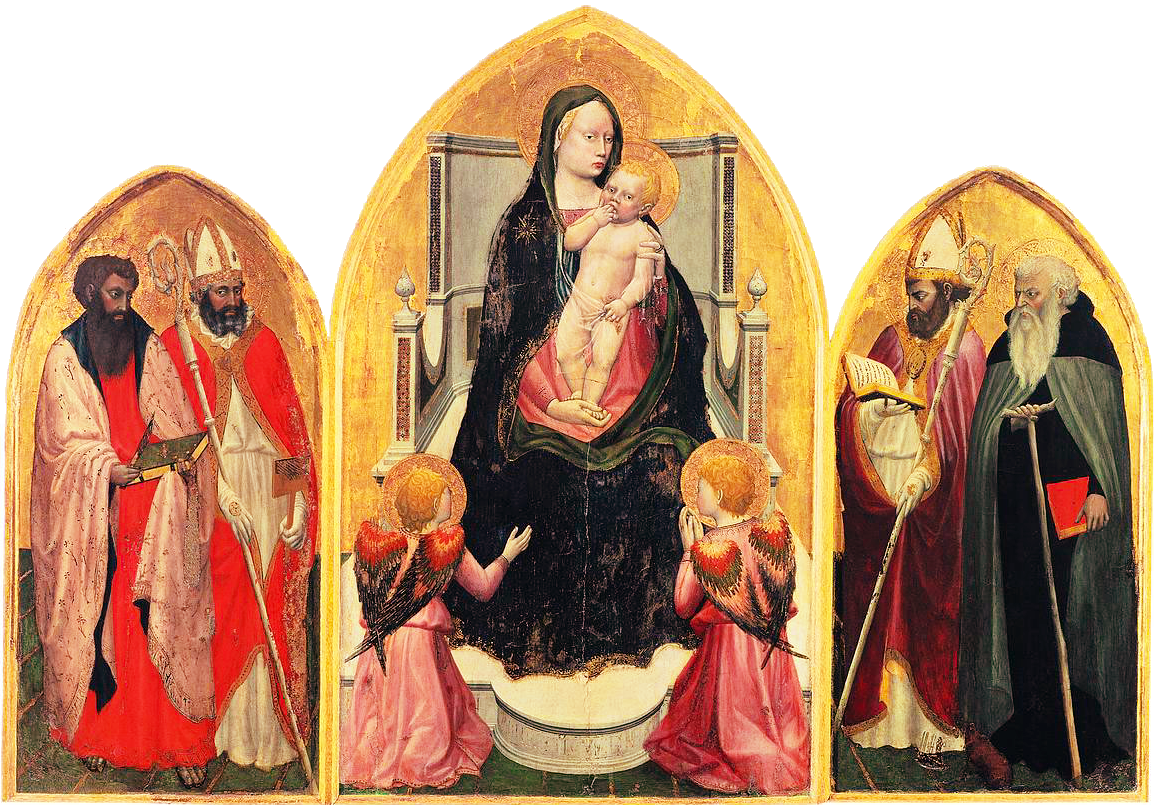

Dadas estas circunstancias, nuestro único apoyo firme para afrontar la figura de Masaccio es centrar nuestra atención en su obra conservada, cuyas singulares características despejan otras dudas, por el momento insalvables, aunque no sea, desde luego, muy abundante. En este sentido, la primera obra atribuida a su mano es el tríptico de San Juvenal (1422), todavía algo anclado en las convenciones del siglo XIV, pero en cuya tosquedad adivinamos la voluntad del pintor por rescatar los modelos clásicos y el aliento naturalista, los dos pilares, junto con la sabia aplicación de la perspectiva, que madurarán su estilo. De todas formas, se aprecia un salto de gigante en su posterior y relevante encargo, el Retablo de Pisa (1426), en la iglesia del Carmine de Pisa. Aunque subsistan algunos desajustes en la perspectiva, lo cual no empece la grandiosidad monumental, la gravedad serena y otros aspectos del mejor fuste clásico, donde se conjuga con acierto un naturalismo liberado de las prolijas afectaciones de los detalles y los resabios sentimentaloides del ya trasnochado gótico internacional, cual un brote verde del sólido árbol de Giotto.

Como si adivinase su pronto final, la evolución de Masaccio se acelera y casi llega al culmen de su perfección con La Trinidad (1426-1428), en la iglesia de Santa María Novella de Florencia, donde su cada vez más afinada y certera concepción de la perspectiva se une a un depurado sentido escenográfico de la arquitectura, logrando una síntesis entre Brunelleschi y Donatello, perfectamente descrita por Vasari: «Pintó también al fresco en Santa María Novella, en el hastial del crucero, una Trinidad situada sobre el altar de San Ignacio, entre la Virgen y San Juan Evangelista contemplando a Cristo crucificado. A cada lado hay dos figuras, que debe suponerse se trata de los retratos de los donantes [...]. Pero hay algo más bello aún que las figuras: una bóveda de cañón, dibujada en perspectiva y dividida en casetones decorados con rosetas, cuyas proporciones disminuyen tan bien simulando el relieve que el muro parece perforado».

Aunque tiene razón Luciano Berti cuando precisa y matiza la relación de Masaccio con sus colegas contemporáneos, más allá de la estrecha —no ya colaboración, sino auténtica amistad— entre él y Masolino, haciendo hincapié en lo que valoró, entre otros, a Gentile da Fabriano (c. 1370-1427) o a Pisanello (antes de 1395-c. 1450-53), brillantes exponentes del gótico internacional, hay que reconocer que, en cierta medida, barrió casi todo el rastro del pasado en la pintura florentina, ya fuera el del decorativismo ornamental en forma de ritmos curvilíneos o fondos dorados, ya fuera la pesada carga simbólica tradicional, basada en un sistema muy rígido de prototipos y géneros. Masaccio reivindicó un nuevo estilo naturalista para los fondos, paisajes y arquitecturas, dotó a las figuras con peso, volumen y monumentalidad solemne, usó una luz ambiental y construyó racionalmente el espacio mediante la aplicación de leyes ópticas y un sistema muy avanzado de perspectiva.

Entre todo lo poco que pintó y se ha conservado, la mayor parte de lo cual solo se ha podido establecer durante el siglo XIX y, sobre todo, en el XX —gracias, entre otras cosas, a las restauraciones—, nada se puede comparar con lo que realizó en la capilla Brancacci, de la iglesia del Carmine, en Florencia, sobre la que se han acabado de despejar las muchas dudas acumuladas acerca de lo que allí hicieron, juntos y por separado, Masolino y Masaccio. Dedicada a la Madonna del Popolo, la capilla en cuestión pasó a ser patrocinada por la familia Brancacci en 1386, un patrocinio que, a las duras y a las maduras, se mantuvo hasta 1780. Los frescos que nos ocupan fueron un encargo de Felice Brancacci, un rico comerciante en sedas que alcanzó las más altas responsabilidades políticas y diplomáticas, como la de ser cónsul del mar y, en 1422, embajador en Egipto, posiciones de privilegio que mantuvo hasta la caída en desgracia de su estirpe, cuando se impusieron los Médici y fueron desterrados en 1436. La obra fue encargada inicialmente a Masolino en 1424 y fue este, abrumado por diversos encargos, quien solicitó ayuda a Masaccio. Este aceptó colaborar y, más tarde, cuando el primero se marchó a Hungría en 1425, se encargó de todo, aunque no llegó a terminarlo dada su prematura muerte. En todo caso, los frescos de Masaccio son los siguientes: La expulsión de Adán y Eva del Paraíso terrenal, El tributo, El bautismo de los neófitos, San Pedro sana con la sombra y La distribución de los bienes de Ananías, por citar las atribuciones indiscutidas. Al morir Masaccio, la labor interrumpida fue concluida por Filippino Lippi (c. 1457-1504).

El hecho de que la temática de estos frescos gire sobre la figura de San Pedro entra dentro de una tradición consolidada, pero, según los especialistas, usa la vida de este con analogías al momento presente, en relación a la del comitente, Felice Brancacci, cuya efigie, al parecer, está representada en una de las figuras que acompañan a Cristo en la escena de El tributo; en concreto, la del retrato del último personaje de la derecha del grupo central, que aparece completamente cubierto por una capa. Por lo demás, hay una amplia casuística de interpretaciones que exploran otras muchas posibles referencias contemporáneas complementarias, la mayor parte de las cuales afectan también a la reforma de la Iglesia o a que debiera estar exenta del pago de tributos seculares, por no hablar ya de la reforma tributaria emprendida entonces por Florencia, por la que se obligaba a una declaración de bienes para lograr una distribución impositiva más equilibrada. En cuanto a El tributo en concreto, hay que decir que se encuentra emplazado en la pared de la izquierda de la capilla y está dividido en tres episodios: el central, en el que un recaudador reclama a Cristo el pago de un impuesto; el de la izquierda, en el que vemos cómo San Pedro, atendiendo la demanda de Cristo, extrae del agua un pez en cuya boca hay la moneda correspondiente; mientras que, en la derecha, volvemos a ver al discípulo entregándosela al recaudador. En fin: una escenificación de la sobrenatural provisión divina a través de su Iglesia.

Al margen de todas estas interesantes cuestiones iconológicas, no hay duda de que lo que más nos impacta es la forma en que está representada la escena, porque está compuesta mediante un sistema de perspectiva en relación visual con el espectador, de manera que la escena pareciese una continuación del espacio real de la capilla, algo que deriva de Brunelleschi. Masaccio se ayuda, además, de la construcción pintada a la derecha como elemento que enmarca la profundidad del campo visual, cuyo eje central es la cabeza de Cristo. De esta forma, unifica tres momentos del relato en un mismo espacio y lo encuadra en tres planos de profundidad: el más alejado es el del horizonte montañoso; el intermedio, el de la figura de San Pedro extrayendo la moneda de la boca del pez; y, en fin, el primero, centralmente ocupado por Cristo y sus doce discípulos más la figura del recaudador reclamante, que está de espaldas, y, a la derecha, la de San Pedro entregando a este el tributo. El grupo central está dominado por la figura de Cristo, cuyo brazo derecho señalando hacia la ribera activa y dinamiza toda la acción dramática del relato. Todo este primer plano está organizado como si se tratase de un relieve clásico, bien trabado por la unidad de acción, pero modelando cada una de las figuras de una forma perfectamente individualizada, siguiendo la pauta de Lorenzo Ghiberti. Por otra parte, los tres planos de profundidad, antes mencionados, son una superposición de naturaleza, arquitectura e historia, perfectamente integrados mediante la perspectiva. Por último, Masaccio emplea también la luz y el color para establecer la profundidad, pues enciende el cromatismo del primer plano y decolora o suaviza el horizonte según se va alejando. Al analizar cada uno de estos elementos, nos percatamos de que, en El tributo, Masaccio ha establecido ya, con una claridad meridiana, el lenguaje por el que va a discurrir la pintura del Renacimiento, diferenciándose, por esta vía más estructural, conceptual y geométrica, del prolijo realismo de los primitivos flamencos, pero sin perder de vista la fuerza dramática de Giotto.