Los factores históricos

«Antes de la llegada del cristianismo –escribió en 1932 el historiador Christopher Dawson en Los orígenes de Europa, uno de los libros clásicos del europeísmo–, no había Europa».

No le faltaba razón. Europa occidental –unos treinta y cinco millones hacia el año 1000 (el Imperio romano en el siglo IV: 40-45 millones)– empezó a adquirir realidad histórica propia y distinta, aunque menor aún que Bizancio o el Islam, hacia el siglo X. Dividido el Imperio carolingio (800-840) en tres estados – Francia occidental, Francia oriental o Germania, Lotaringia –y fracasado pronto, en el primer tercio del siglo XI, el sueño de Otón I, rey de Germania y emperador alemán (962-973), de restablecer el Imperio romano-germánico, el Occidente cristiano era al comenzar el nuevo milenio un mundo fragmentado, un mosaico de pueblos, territorios y estados embrionarios (reinos, principados, ducados, condados, marcas, ciudades y comunas autónomas: Inglaterra, Francia, Borgoña, Germania, León, Navarra, Sicilia, los Estados Pontificios, el Condado de Barcelona, Venecia, Baja y Alta Lorena, Bohemia, Carintia…), con fronteras indefinidas y vulnerables, e institucionalización, legitimidad política y fundamento jurídico –de base feudal, vasallática– elementales, discutibles y precarias. El cristianismo –una fuerza religiosa y un hecho social– fundaba ciertamente la unidad espiritual de aquella Europa: definía su identidad, su cultura, sus creencias y su moral.

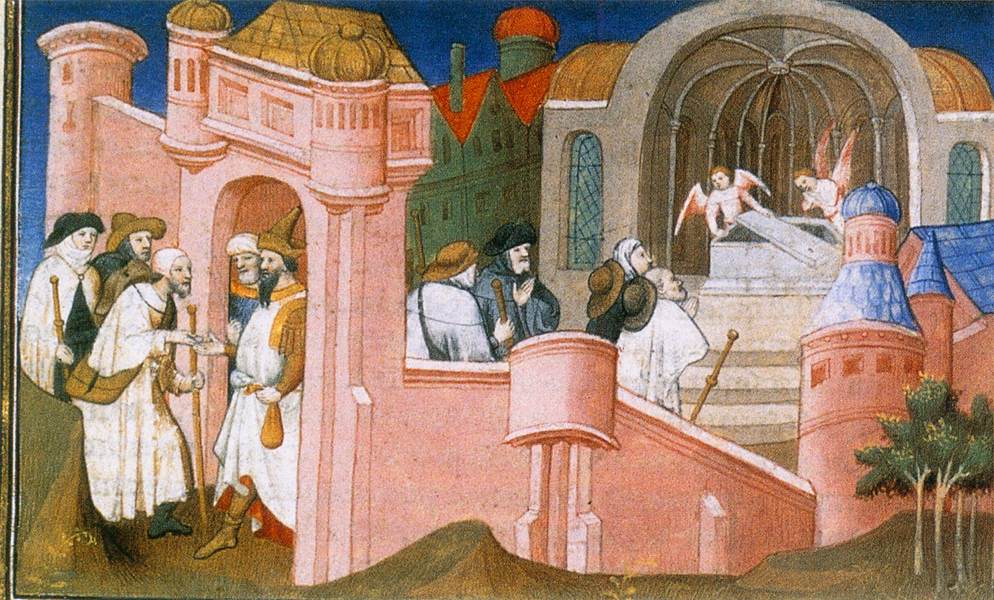

Las Cruzadas, las varias expediciones militares a Tierra Santa que los cristianos occidentales llevaron a cabo entre 1096 y 1270 para recuperar Jerusalén y los Santos Lugares, conquistados por el Islam en el siglo VII, fueron la primera manifestación de la recuperación histórica del mundo occidental bajo el signo del cristianismo (en coincidencia, además, con el esfuerzo reconquistador de los reinos cristianos de la península Ibérica, con la toma de Toledo por Alfonso VI de Castilla en 1085; y con la expulsión de los musulmanes de Cerdeña por Pisa en 1022 y de Sicilia por los normandos en 1091). Pero revelaron, paralelamente, las debilidades y contradicciones que definían –se diría que constitutivamente– a aquella misma cristiandad occidental: crearon al menos una dinámica histórica con consecuencias imprevistas, que desbordó por completo los proyectos y previsiones iniciales.

Las Cruzadas respondieron a causas, circunstancias y factores muy diversos: la petición de ayuda militar de Bizancio, derrotada por los turcos en Manzikert (1071), con la pérdida –nada menos– que de toda Asia Menor; la recuperación demográfica y comercial de Occidente; el carácter militar del mundo feudal occidental; la posibilidad de reunificar las iglesias latina y ortodoxa tras el cisma de 1054. Pero dos factores, ante todo, fueron determinantes: la reforma eclesiástica hacia un cristianismo estricto y militante, impulsada por los monjes de Cluny (Abadía fundada en 909) y por la orden del Císter (cuya fundación, en Citeaux, data de 1098: 530 abadías en el siglo XII); y la reafirmación del poder y prestigio espirituales del Papado propiciada, ya en el siglo XI, por los papas Silvestre II, León IX, Nicolás II y Gregorio VII, aun a costa de graves conflictos con el poder temporal como la querella de las Investiduras (1075-1122) que enfrentó a Gregorio VII (1073-1085) y al emperador germánico Enrique IV (1056-1106).

La Primera Cruzada (1096-1099) encarnó, ciertamente, el modelo ideal de expedición a Tierra Santa que diseñó la Iglesia: liderazgo del Papado –Urbano II predicó la Cruzada en Clermont-Ferrand en 1095–, apoyo popular (levantado por religiosos exaltados como Pedro el Ermitaño), fuerza militar considerable (unos treinta mil nobles y caballeros: flamencos, loreneses, franceses del sur, normando-sicilianos) y éxito final. La cruzada popular fue masacrada por los turcos en Asia Menor (octubre de 1096). Pero la expedición militar mandada por Godofredo de Bouillon, Roberto de Normandía, Roberto de Flandes y Esteban de Blois fue tomando sucesivamente, ya en 1098, Edessa (marzo), Antioquía (junio) y Jerusalén (15 de julio), para crear en los territorios recuperados los estados «latinos» del reino de Jerusalén, condado de Edessa, principado de Antioquía y condado de Trípoli.

Sin embargo, el resto de las Cruzadas, hasta un total de ocho, distaron mucho de ser exitosas, respondieron a planteamientos no necesariamente religiosos –las más de ellas fueron operaciones militares derivadas de la dificilísima situación estratégica en que quedaron los cuatro estados cristianos creados en la zona– y en modo alguno lograron los objetivos fundamentales: Asia Menor quedó irreversiblemente bajo el poder de los turcos, el Imperio bizantino salió militar y territorialmente debilitado, los estados cristianos de Tierra Santa no pudieron resistir en el medio plazo, y no hubo reunificación de las iglesias católica y ortodoxa.

La Segunda Cruzada (1147-1149), predicada por san Bernardo, el hombre clave en la reforma cisterciense, fracasó por las discrepancias surgidas entre sus líderes militares, el emperador alemán Conrado III y el rey de Francia, Luis VII. La Tercera Cruzada (1189-1192), encabezada por el emperador Federico I Barbarroja, Felipe Augusto de Francia y Ricardo Corazón de León de Inglaterra –acompañado en la imaginación romántica de Walter Scott por el noble Ivanhoe, su ideal del caballero cristiano–, precipitada por los éxitos del caudillo militar musulmán Saladino (Sala ad-Din Yusuf ibn Ayyub, 1137-1193) que se apoderó de Egipto, Siria y Jerusalén, concluyó con una tregua entre las partes y sin que los cristianos pudieran recuperar Jerusalén. La Cuarta Cruzada (1202-1204), impulsada por Inocencio III y cuyo objetivo era Egipto, derivó en razón de los intereses de Venecia en la ocupación y saqueo por los cruzados de Constantinopla y la creación de un artificial y efímero «imperio latino» en Bizancio (1204-1261). La Sexta Cruzada (1228-1229), encabezada por Federico II de Hohenstaufen, logró que los turcos restituyesen Jerusalén, Belén, Nazaret y otros lugares sagrados, pero sólo temporalmente: Jerusalén cayó de nuevo, y ya irreversiblemente, bajo poder musulmán en 1244. Las dos últimas Cruzadas, promovidas por san Luis, rey de Francia, en 1248 y 1270 para recuperar Jerusalén, se perdieron en operaciones militares preparatorias sobre Egipto y Túnez respectivamente (la última, diezmada además por una epidemia de peste en la que murió el propio Rey). La caída de San Juan de Acre en 1291 marcó el final del establecimiento de estados cristianos en Oriente.

Aunque las Cruzadas apareciesen a los ojos de los ilustrados del siglo XVIII – Voltaire, Edward Gibbon, por ejemplo– como una manifestación de la «locura humana» (en palabras de William Robertson) y pese a que sus consecuencias decisivas –liberación del Mediterráneo occidental, auge de comunas y repúblicas italianas, expansión comercial de Occidente– no fueran de orden religioso, las Cruzadas fueron para François Guizot, el gran político francés y autor de Historia de la civilización europea (1845), «el primer acontecimiento europeo».

Como escribió el propio Guizot, las Cruzadas revelaron, en efecto, la Europa cristiana. Con independencia del resultado último de aquéllas, el cristianismo vivía en el siglo XIII un momento de plenitud. En la península Ibérica, Castilla, con el apoyo de cruzados navarros, aragoneses y franceses, logró en 1212 la decisiva victoria de las Navas de Tolosa, llave para la conquista de Córdoba (1236), Murcia (1243) y Sevilla (1248); Aragón ocupó las Baleares (1229) y conquistó el reino de Valencia a partir de 1233, todo lo cual, más los avances de los portugueses por la costa atlántica, hizo que el poder musulmán en la península quedase reducido desde 1264 al pequeño reino de Granada.

Inocencio III (1160-1216), miembro de una poderosa familia romana, hombre de excelente formación teológica y jurídica y con excelentes contactos en toda Europa, elevó el Papado a su máximo poder e influencia: logró la sumisión de los reyes de Francia e Inglaterra, impuso a su candidato, Federico II de Hohenstaufen, como emperador de Alemania, impulsó la Cuarta Cruzada, reprimió con severidad la herejía albigense, extendida por el sur de Francia –en la región de Toulouse (de hecho, promovió una «cruzada» contra la herejía, que se prolongó, con dureza implacable, entre 1209 y 1229) –, y reunió el mayor concilio de los celebrados hasta entonces, el IV Concilio de Letrán (1215), que aprobó además una muy abundante legislación que regulaba desde la administración central de la Iglesia, la vestimenta sacerdotal, los sermones en los oficios y la formación de sacerdotes y monjes, al papel de los obispos y el cumplimiento de los sacramentos de la confesión y la eucaristía.

Dos nuevas órdenes religiosas, los franciscanos, o frailes menores, orden creada en 1208 por san Francisco de Asís (1181-1226) sobre un ideal de pobreza evangélica –para vivir una vida de humildad, pobreza y mendicidad– y los dominicos, la orden de predicadores fundada por santo Domingo de Guzmán (1170-1221) para la predicación del cristianismo, las dos sumamente exitosas, renovaron y reforzaron considerablemente la labor de la Iglesia y la devoción popular: san Francisco ideó la tradición navideña y el Vía Crucis, la oración por un itinerario con representaciones de la Pasión; Santo Domingo, el rezo del rosario.

La Iglesia cristiana era no sólo ya una iglesia «militante» sino además –en palabras de Gombrich– una iglesia «triunfante». Santo Tomás de Aquino (1225- 1274), cuya obra ciertamente imponente (Suma teológica, Suma contra gentiles) hacía del cristianismo un verdadero sistema filosófico-teológico, veía en la religión cristiana el despliegue de la razón, no la mística de la fe. La extraordinaria difusión del arte gótico por toda Europa entre los siglos XII y XVI y, sobre todo, sus imponentes catedrales –con sus altísimas bóvedas de crucería, arcos apuntados, contrafuertes exteriores, torres, pináculos, rosetones, vidrieras, decoración exquisita, retablos, sillerías (Chartres, Amiens, Reims, la Santa Capilla de París, León, Burgos, Toledo, Lincoln, Ely, Orvieto, Colonia, Ulm, etcétera)– expresaron los cambios que se habían producido en el mundo cristiano. La verticalidad, ligereza y dinamismo del gótico, las nuevas imágenes y prácticas religiosas difundidas desde los siglos XI y XII –la imagen de Cristo sufriente en la cruz, el culto a la Virgen María– indicaban por un lado la renovada emocionalidad y espiritualidad que definían al cristianismo triunfante, y marcaban, por otro, la culminación del desarrollo ciertamente extraordinario que el cristianismo había tenido desde su legalización en el siglo IV.

Que en esa misma iglesia triunfante –en sus instituciones, en su organización y en sus estructuras de poder, en sus dogmas, pensamiento y teología– germinasen ya las semillas de futuros y graves, si no insolubles, conflictos, era otra cuestión.

El Giotto: epítome del "artista moderno"

Quizás el primer artista moderno o, en todo caso, como se ha dicho, el único que se ha mantenido como tal durante más tiempo, pues nadie le ha retirado este título durante siete siglos, a Giotto no le corresponde sólo ser quien definitivamente desterró, como señaló Cennino Cennini, la maniera greca –el arcaizante estilo bizantino–, ni tampoco sólo quien, aún de forma intuitiva, adelantó la perspectiva, sino el verdadero descubridor de la humana realidad, sobre la que todavía hoy creemos sostenernos (me refiero a lo que atisba el arte o desde el arte). Contemporáneo de Marco Polo, Tomás de Aquino, Dante y Boccaccio, no se puede decir que Giotto no estuviera, en su campo, a una estatura semejante.

Muy loado en su época y en la nuestra, no sabemos, sin embargo, demasiado de la infancia, juventud y formación de Giotto, al margen de las leyendas que se construyen al hilo de la desinformación. Deducimos que nació en o hacia 1267, porque echamos cuentas retrospectivas a partir de saber que murió con setenta años –¡una edad muy avanzada para el momento! –, pero apenas tenemos más datos aparte de que debió pertenecer a una familia campesina de Colle di Vespignano, una aldea próxima a Florencia, y que fue discípulo y colaborador de Cimabue. Seguramente a la sombra de éste, se comienza a acopiar información sobre los primeros pasos artísticos de Giotto y sus primeras idas y venidas, como un temprano viaje a Roma, donde pudo empaparse de lo que se realizaba allí por artistas como Pietro Cavallini, Jacopo Torriti, Filippo Rusuti y Arnolfo di Cambio, pintores, mosaicistas, escultores y arquitectos que trabajaban con un sentido clásico de lo monumental. En cualquier caso, el punto crítico de revelación del talento de Giotto se produce a partir de su intervención en la decoración pictórica del convento y la basílica de san Francisco en Asís, un vasto proyecto iniciado en 1228, primero con la construcción de una cripta subterránea y una amplia basílica inferior, ambas de estilo románico, sobre las cuales se edificó una basílica superior, ya gótica, consagrada en 1253. Fue en ella donde, hacia 1277-1280, Cimabue decoró el transepto izquierdo, y luego continuó su trabajo, aunque, a partir de 1285, con colaboraciones de Torriti y Duccio, y, quizás, del mismo Giotto.

En un momento determinado de la ejecución de este vasto programa, probablemente en la última década del XIII, Giotto adquirió absoluto protagonismo al asumir la realización de las Historias de San Francisco, un relato visual de la vida del santo desde la adolescencia hasta los milagros por él obrados tras su muerte. Aunque apenas existen datos documentales que lo acrediten, la magnitud de la empresa y algunas disonancias estilísticas nos inducen a pensar que Giotto ejecutó todo este ambicioso ciclo con la ayuda de un número indeterminado de ayudantes, lo que, por otra parte, no resta un ápice de importancia al papel crucial desempeñado por el genial artista florentino, al que nadie niega la concepción y la dirección del trabajo, así como la presencia determinante de su mano para dar unidad al estilo formal del conjunto.

Ideológicamente, la influencia de la personalidad y el pensamiento religioso de San Francisco fue determinante no sólo para fraguar la nueva mentalidad de ese momento histórico, sino, en concreto, para el cambio artístico que alentó la obra de Giotto, sobre todo, a partir de la obra por él pintada en la basílica de san Francisco de Asís. Fundador de una orden mendicante en un contexto histórico en el que la Iglesia romana pugnaba por obtener un poder político y económico cada vez mayor, el establecimiento por parte de San Francisco de un voto de pobreza y la preocupación doctrinal dieron un nuevo rumbo a una religiosidad anquilosada. Como lo supo ver Roger Fry al filo de 1900, resulta muy difícil negar que el movimiento franciscano no marcase la senda del nuevo arte italiano:

De hecho, lo que logró San Francisco, a saber, que la cristiandad oficial aceptara literalmente las enseñanzas de Cristo, vino a ser como la fundación de una nueva religión [...] Aquello que hizo posible, al menos durante un tiempo, en el seno de la misma Iglesia sólo se lograría más tarde rompiendo con el poder papal: asentó la idea de la igualdad de todos los hombres ante Dios y la de la relación inmediata del alma del individuo con la Divinidad; hizo posible que cada hombre fuese su propio sacerdote. El fervor con que sus compatriotas acogieron estas ideas explica, hasta cierto punto, el acendrado individualismo del Renacimiento italiano, la ausencia de barreras sociales ante las aspiraciones del individuo o la apasionada afirmación de su derecho al libre desarrollo de sus actividades.

En su ensayo sobre Giotto, Fry aún se remontaba a cotas más elevadas para describir el influjo de San Francisco sobre el arte, porque defendía la misma vida del santo como una obra de arte:

San Francisco, el Juglar de Dios, fue en realidad un poeta antes de su conversión, y toda su vida estuvo invadida por la unidad y el ritmo de una obra de arte perfecta. No es que fuese un artista consciente. Toda la tónica de la enseñanza franciscana radica en la espontaneidad, pero su inclinación por la belleza moral estaba íntimamente unida a la belleza estética.

Más que exageradas, estas afirmaciones que Fry escribió justo en el momento de la reivindicación contemporánea del arte de los primitivos italianos, pueden explicarse como elucidaciones de lo que posteriormente habría de ocurrir con la espiritualidad moderna y con el curso formalista del arte; es decir: que emplaza a San Francisco y a Giotto como los puntales en los que se habría de sostener la moral reformista y el arte de la época moderna. En cualquier caso, es cierto que, a través del ciclo pictórico de la basílica de san Francisco de Asís y, en particular, de los frescos de Giotto sobre la vida y la doctrina de San Francisco, se abre una nueva senda para la representación de lo sagrado, de indudable cuño humanístico y orientación formal realista. En estos frescos, por primera vez, Giotto reinventa el concepto de espacio, animando una visión en perspectiva, tanto en la representación escenográfica de los edificios como en la forma de estructurar el paisaje. Por otra parte, concede una gran relevancia a la expresividad de los rostros y a la elocuencia de los gestos, y, en fin, unifica el relato visual estableciendo una nueva temática de la piedad religiosa, ahora articulada sobre los ciclos mariano y cristológico.

Terminado este ambicioso ciclo entre 1296 y 1298, Giotto retornó a Florencia donde pintó sobre madera la Madona d’Ognisanti y el Políptico de Badia. A continuación, marchó a Roma y, después, se dirigió al norte, para atender encargos en Rímini y Padua; en la primera ciudad para pintar el Crucifijo del Templo Malatestiano, y, en la segunda, para llevar a cabo el impresionante conjunto de la decoración de la capilla Scrovegni. Su fama alcanzó una proyección que le llevó de nuevo a Florencia y Roma, para concluir ese asombroso periplo con una estancia en Nápoles entre 1329 y 1333, donde había sido llamado por Roberto de Anjou, y, finalmente, de vuelta a Florencia, donde fue nombrado maestro de obras para la realización de la cúpula de la catedral. Además de estos viajes, el aprecio suscitado entre sus contemporáneos puede seguirse a través de muy diversos testimonios literarios, además del ya antes citado de Dante, como el que le dedica Boccaccio. En este sentido, insiste también Barbara W. Tuchman en su célebre ensayo panorámico titulado Un espejo lejano. El calamitoso siglo XIV (1978), cuando, citando un diccionario biográfico italiano de fines del citado siglo, destaca que «los artículos más amplios se correspondían a Julio César y Aníbal, dos páginas a Dante y sendas a Arquímedes, Aristóteles, el rey Arturo y Atila el Huno, dos columnas y media a Petrarca, una a Boccaccio, menos textos a Cimabue y Giotto, y tres líneas a Marco Polo».

Realizados seguramente durante 1303 y 1304, los frescos de Giotto para la capilla Scrovegni, en Padua, denominada también de la Arena, por estar ubicada entre los restos de un antiguo anfiteatro romano, son quizás el más brillante y ambicioso testimonio de la madurez artística de este pintor. Significativamente, tanto esta monumental obra en Padua como la que realizó en Rímini eran edificios religiosos regentados por los franciscanos, lo cual refuerza la vinculación de Giotto con la orden mendicante. A comienzos de 1300, Enrico Scrovegni compró a la familia Delesmanini un amplio terreno para construir en él un palacio y una capilla. Todo parece indicar que esta última fue erigida como expiación del pecado de usura, con el que fueron tachados los primeros banqueros, como los Scrovegni. También hay claros indicios de que fue el propio Giotto el que concibió no sólo la decoración de los frescos, sino el espacio arquitectónico que los cobijaba, aunque esta parte no se concluyó exactamente según su plan, como, entre otras cosas, se evidencia en la desaparición del transepto que, sin embargo, existe en la capilla pintada que ofrece Enrico Scrovegni en el gran fresco de la entrada, que representa el Juicio Final. El programa narrativo gira sobre tres ciclos: respectivamente, el de la vida de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen; el de la vida de la Virgen María y, finalmente, el de la vida de Jesús, todos los cuales se sobreponen en los muros laterales de la nave, reservándose el muro de ingreso para la ya mencionada escena del Juicio Final. Además de estas historias, en la parte baja, hay paneles de mármol ficticio que enmarcan las Virtudes y los Vicios.

De todas formas, ante la imposibilidad de un comentario individualizado de esta amplísima serie de viñetas, unificadas todas ellas desde su posición en los muros laterales de la nave, pero manteniendo individualmente una relación de perspectiva con el arco que corona la bóveda de cañón, voy a elegir dos como ejemplo general, por la peculiaridad dramática que les confiere el hecho de que representan sendos besos: uno, de amor, y el otro, de odio. Me refiero en concreto al beso que funde los rostros de San Joaquín y Santa Ana, cuando los esposos se reencuentran en la Puerta Dorada de Jerusalén, y el beso con que Judas vende a Cristo en el Huerto de los Olivos. Hay, claro, otros besos en este prolijo conjunto, pero son de naturaleza reverencial, como han de serlo los que se estampan en los pies de quien es adorado. Por el contrario, el que se dan el hasta entonces exiliado Joaquín y su amorosamente paciente mujer, Ana, rompe con todas las convenciones. Las rompe no sólo por quebrar la sagrada regla de la humillación o postración ante el o lo superior, signada con el beso en el pie reverenciado, sino porque el beso en los labios es el epítome de la fusión espiritual y corporal, un pacto de co-creación, que, en el caso acotado, cumple su pleno sentido por ser matrimonial y celebrar una milagrosa fecundidad inesperada. Basado el episodio en los Evangelios apócrifos, la cuestión dramatizada por Giotto no es –o no es sólo– la analogía entre la fecundación sobrenatural entre Joaquín y Ana como preludio de la de María y José, sino su plasmación pictórica como encarnación del amor humano, que permite fusionar dos rostros en uno. La escena está dotada de un aire festivo, subrayado tanto por el cortejo de mujeres, alegres, que acompañan a Ana en la recepción del extraviado y reencontrado Joaquín, como por la imagen enigmática y hasta un poco insidiosa de otra mujer que se cubre a medias el rostro con un velo negro, interpretada por algunos como el feliz desvelamiento de una mujer que se creía viuda y descubre que no lo es, pero a la que también cabe imaginar como portante del siniestro augurio trágico de una futura simiente predestinada al sacrificio.

Asombrosamente, el beso de Judas a Cristo comporta asimismo un abrazo e insinúa un encuentro bucal entre ambos, si bien, frente a la amorosa fusión de las rostros de Ana y Joaquín, subrayada por el hecho de que el perfil del segundo se sobrepone al de la primera, formando los dos perfiles una sola cara frontal, en el caso de los de Cristo y Judas hay como un trágico intervalo de sendas miradas que mutuamente se escrutan de frente, cruzándose éstas más que sus respectivos labios. Por lo demás, la impresionante escena coral apaisada, en la que se encadenan horizontalmente los hechos, es un prodigio de intensa composición, en la que, de izquierda a derecha, desde el punto de vista del espectador, vemos sucederse la violencia de Pedro que corta la oreja de un sayón, mientras que, a la derecha, apreciamos el gesto de acusadora identificación de otro de los conjurados. La agolpada escena discurre en un paisaje, sobre cuyo encabalgado fondo, pletórico de figuras, apreciamos un rítmico despliegue de lanzas y hachones, cuyo modelo nos remite a lo posteriormente pintado por Paolo Uccello y hasta por el Velázquez de La rendición de Breda.